教員志望の方

教員志望の方教員になりたいと思っているけど、生徒や保護者との関わり方って不安しかない‥。

コーチングが大事って聞いたけど、教員として活かせるコーチングスキルってどんなの?

これから教員になりたいと思っているみなさん、そして今すでに現場で活躍されている教員のみなさん、「生徒との関わり方に不安を感じる」「コーチングって何?」こんなお悩みをお持ちではいませんか?

実は今、教員として「コーチングスキル」を身につけておくことが

- より生徒指導がスムーズにできるようになるもの

- 保護者との信頼関係が築けるようになるもの

- 教員としての自分のキャリアを伸ばしていけるもの

として、とても大切だと言われているのです。

今回の記事では、私立学校での人事として教員採用や育成に関わってきた経験を基に、「選ばれる教員、長く活躍できる教員」になるためのコーチングスキルについてご紹介します!

~自己紹介~

私は教員一家に生まれ、両親・叔父叔母・祖父はみんな公立小中高の先生。そして自身は英会話講師 → 私立高校で教員 → 今は教育関連企業で会社員しています。

教育業界で10年。そのうち8年間は人事を担当。教育業界での採用や転職に長く関わってきました。その経験をもとに、記事を書いています。

このブログを読むと分かること

- コーチングって何?何で今、教員に必要なの?

- コーチングスキルを持っている教員に対する、人事のホンネ

- AI時代に求められる教育とコーチングの関連性

- 明日からできる、コーチングの具体的な学習方法とオススメの本

コーチングスキルを持っている先生に関わってもらった方が、生徒としても嬉しいはず!そして人事からの評価も上がる!

「教員」という仕事により自信が持てるように、ぜひ最後まで読んでいただき、参考にしてもらえると嬉しいです!

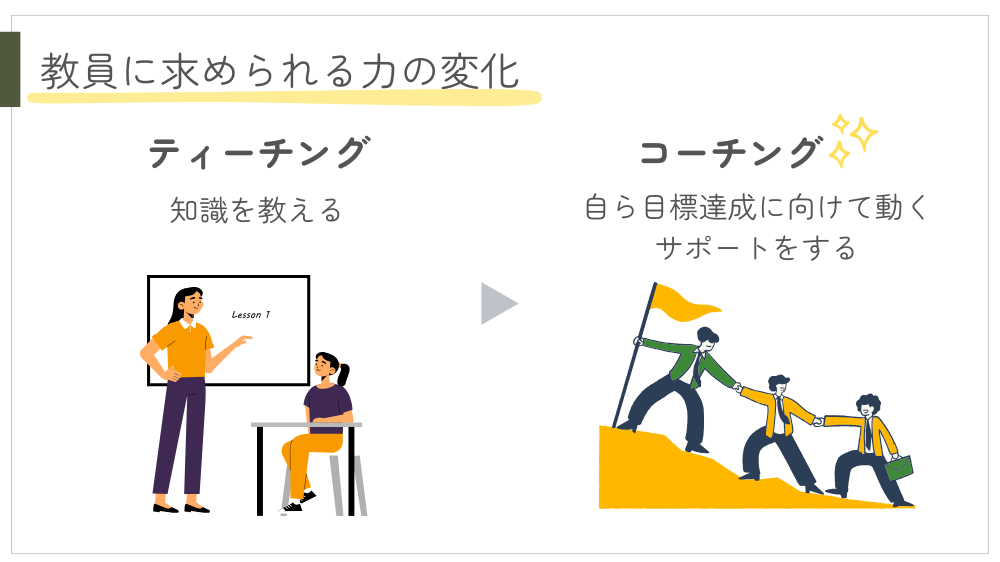

コーチングとは?教師が「教える」のはもう時代遅れ

私立学校の人事として多くの先生方と接する中で、最近「これはやっぱり大事だよね~」と思うのが、コーチングです。

これまでの教育現場では、教員が生徒に「知識や情報を”教える”こと」が主流でした。

が、社会の変化やテクノロジーの進化により「正解を知っていること」「正しいことを教えること」に意味がなくなりつつあり、教育のあり方も大きく見直されてきています。

何となく現場でやっていても、生徒が自分で調べたり、AIを使った方が早いかも‥という場面はよく見るようになって、ちょっと複雑。

「教える」から「引き出す」へ:コーチングの基本

コーチングとは、簡単に言えば「相手の中にある答えや可能性を引き出すコミュニケーション」です。

先生が生徒に対してコーチングを行う、ということは

教員が課題や目標に対して、一方的に生徒に答えを教える

のではなく

生徒自身が考え、気づき、行動を起こすことを教員がサポートする関わり方

をしていく、ということです。

これは、これまでの「ティーチング(教える)」とは根本的に異なります。

ティーチングが「知らないことを教える」ことに対して、コーチングは「知っているはずなのに気づいていないこと、できるはずなのに踏み出せないこと」を生徒自身の力で発見して、行動に導いていくプロセスです。

例えば、生徒が「数学の成績が上がらない」と悩んでいるとき。

【ティーチングの場合】

この参考書を使ってみよう、この問題集のこの問題を解いてみて、この問題はこうやって解くんだよ、と具体的な指示を与える

【コーチングの場合】

どうしたら成績が上がると思う?これまでにどんな方法を試した?その中で上手くいったことは?もう一つの方法を選べるなら、何をしてみたい?といった質問を投げかけて、生徒自身に答えを考えてもらい、解決に向けての行動をとらせる

こういったコーチングの問いを通して、生徒は自分自身で自分が抱えている課題の根本原因や解決策を考え、主体的に行動計画を立てるようになるのです!

確かに人から言われたことって、(たとえ正しくても)大人でもあんまりやりたいと思わないですね~。

教員が知るべきコーチングの3つの要素

コーチングを効果的に実践するためには、以下の3つの要素が欠かせません。

- 傾聴(アクティブリスニング)

ただ耳で聞くだけでなく、生徒の話に真剣に耳を傾けること。生徒の表情や声のトーンから、言葉の裏にある気持ちまで受け止めようとすることで、生徒は「この先生は自分のことをちゃんと見てくれている」と安心感を持つことができるようになります。 - 質問

生徒が自分で考え始めるような質問をしましょう。「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、例えば「どうすれば?」「何が?」「どうやって?」といった質問で、生徒の思考を深めることができます。 - 承認

生徒の努力や成長、また存在そのものを肯定することです。たとえ小さな一歩でも、「〇〇を頑張っていたね!」と具体的に伝えることで、生徒は自信をつけて「もっとやってみよう!」という気持ちになります。

これらの3つはそれぞれ独立しているのではなく、相互に作用し合いながら、コーチングの効果を最大限に引き出していくものです。

コーチングを繰り返すことで、生徒との信頼関係も深まり、生徒の主体性も伸びていく、そんな素敵な変化が起こっていきますよ!

なぜ今、教育現場でコーチングが必要なのか?

現代の教育現場では、今までにないほど変化が激しい時代です。

情報があふれ、グローバル化が進み、AIがどんどん進化していく中で、先生の役割も大きく変わっています。

ここでは、今の教育現場でコーチングの力が必要な理由を3つ、ご紹介します!

①AI時代に求められる「人間力」の育成が大切だから

改めて言うまでもなくAIが進化し、いろんな情報に瞬時にアクセスできるようになってくると、単に知識を暗記させたり、情報を一方的に伝えたりする教育は意味がありません。

正しいことを教えてくれたり、決まりきった問題を解決することについては、人間よりもAIの方が得意です。

そうなると「教科書の内容を教える」という従来の先生の役割は変わり、「人間力を育むこと」が教員の役割となっていきます。

AIができない感情的な面をサポートしながら、生徒の成長を見守るのが教員の存在意義になってきます。

ちなみに「人間力」とは

- 自分で考えて、行動する力

- 正解がない問題に対して、自分で解決策を考えだす力

- いろんな人々と協働し、新たな価値を作り出す力

- 自分を理解して、感情をコントロールする力

- 変化の激しい社会を生き抜くレジリエンス(失敗しても立ち直る力=レジリエンス)

といった力のこと。

これらの力は、知識を「教え込む」だけでは身につきません。

生徒一人ひとりの内面と向き合い、彼らの内なる力を引き出すコーチングこそが、この「人間力」を育むための最強のツールなのです。

AIが進化すればするほど、人間特有の

- 問いを立てる力

- 共感する力

- 創造する力

の価値は高まります。

コーチングはまさに、そういった力を「生徒から引き出す」ための手段なのです。

②生徒の「主体性」と「自己肯定感」を育むことができるから

教育現場でよく聞く「生徒の主体性」と「自己肯定感」という言葉。

これらは生徒が成長していく中で、幸せに生きるため・社会で活躍してもらうために身につけてほしい力です。

コーチングは、この生徒の「主体性」と「自己肯定感」を育む上でとても効果的なんです。

■主体性を伸ばす

教員から「あれしなさい」「これしなさい」と指示されるのではなく、「どうしたい?」「どうすればできる?」と聞かれることで、生徒は「自分のことは自分で決めていいんだ」「自分の力で乗り越えられるんだ」と感じ、当事者意識【主体性】を持つようになります。

また、自分で目標を設定してその達成に向けて行動する経験を重ねることで、彼らは「自分にはできる」という感覚【自己効力感】も高めることができます。

さらに、失敗してもその経験から何を学び次にどう活かすかを考えることで、失敗を恐れずに挑戦する【レジリエンス(回復力)】も身につきます。

■自己肯定感を育む

教員がコーチングで生徒の小さな努力や成長を見逃さず、具体的に言葉にして伝えることで、生徒は「自分は認められている」「価値ある存在だ」と感じることができます。

これは成績の良しあしに関係なく、全ての生徒にとって心の安定と成長の土台となります。

こういった、主体性・自己効力感・レジリエンス・自己肯定感が高い生徒は、新しいことにも積極的に挑戦し、困難にぶつかっても諦めずに頑張れるようになります。

③多様な生徒への個別最適なアプローチとして使えるから

学校には、本当にさまざまな生徒がいますよね。

- 得意なこと、苦手なこと、興味を持つこと

- 学習スタイルや学習ペース

- 家庭や保護者の状況

- 発達の特性

などなど、いろんな背景を持つ生徒たちに対して、全員に対して同じ教え方をしていても、生徒のニーズに応えることは難しいです。

そんな学校現場で、生徒一人ひとりの個性を尊重し、その生徒に最適な学びや成長をサポートするために使えるのが「コーチング」です。

コーチングのプロセスでは、教員は生徒の個性、学習スタイルやモチベーション、価値観などを深く理解しようと努めます。

そしてその生徒にとって最も効果的なアプローチを一緒に探す=個別最適な提案ができる、ということです。

例えば、

特定の科目に苦手意識を持つ生徒には、何が苦手なのか、どうしたら理解が深まるのかを生徒自身に考えてもらい、行動に移せるようサポートする

将来の夢が漠然としている生徒には、興味のあることや得意なこと、どんな社会貢献がしたいかなどを掘り下げて考えてもらい、次の行動につなげる

友人関係に悩む生徒には、自分の気持ちをどう表現したいか、相手にはどうしてほしいかなどを言語化させて、次のステップに進めるようにする

といったように、生徒一人ひとりの状況に合った指導を提供できるようになるのです。

これは生徒が「自分は大切にされている」「自分に合った学びができる」と感じ、学校生活や先生に対しての満足度を高めることにもつながります。

ここでご紹介した3つの理由から、コーチングは教員としてこれから子どもたちと関わっていきたいと考えている方たちには、見つけておきたいスキルの1つです!

自分が学生だったときに「この先生好きだな」と思った先生って、やっぱり自分のことを認めてくれていた先生ではなかったですか?

【好印象】コーチングスキルのある先生に対する人事の評価

これから教員になりたいと思っている方はもちろん、すでに現場で教員として働いている方でも「選ばれる先生」になりたいと思えば、人事の評価は気になるところですよね。

私がこれまで私立学校の人事として見てきた中で、コーチングスキルを持つ方は「好印象」そのものです!

それはやはり、

- 子どもたちをしっかりと成長させてくれるから

- 子どもたちを安心して任せることができるから

- 自分自身を客観的に見ることができるから(セルフコーチング)

具体的に、コーチングスキルを持っている先生がどんな評価をされているのかをご紹介しますね。

①生徒・保護者からの信頼度UP

コーチングスキルを持っている先生は、生徒・保護者両方への信頼度が上がり、結果的に学校への信頼感もUPさせてもらえるので、非常にありがたい存在です!

■生徒からの信頼

コーチングを受ける生徒からは

- 自分の話を真剣に聞いてくれる

- 自分のことを理解しようとしてくれる

- 自分のやりたいことに対して背中を押してくれる

と感じ、先生に対して心を開いてくれます。

信頼関係が築かれると生徒指導もスムーズに進み、クラス全体が落ち着いた雰囲気になります。

■保護者からの評価

保護者の方は、「先生がうちの子とどうかかわってくれているか」をとても良く見ています。

コーチングスキルを持つ先生は、生徒の話をじっくり聞くのはもちろん、保護者の話もじっくりと聴き、課題を一緒に解決しようとする姿勢を見せることができます。

こういった姿勢は保護者からの信頼も生まれ、学校全体の評価UPにもつながります。

私立学校で働く場合は、これが特に大きな強みになります!

②セルフコーチングで自律して仕事を進めてくれる

コーチングスキルは、生徒との関わりだけではなく、先生自身の仕事の進め方にもポジティブな影響を与えるものだと人事からは捉えられています!

例えば、問題解決能力で自分自身を客観的に見つめることができること。

生徒間のトラブルや、授業でつまづいた生徒がいて、先生自身が「どうしよう‥困った‥」と課題を抱える場面でも、すぐに人に頼って答えを求めるのではなく、「なぜ?」「どうして?」「自分はどうしたい?」と自分自身で考え、本質的に問題を解決しようとします。

また、同僚とのチームワークでもコーチングスキルは発揮されます。

同僚の先生が悩んでいたら、一方的にアドバイスをするのではなく「今、何に一番悩んでいる?それをどうしたい思っている?」と寄り添って話を聞くことで、相手は自分で解決策を見つけすくなります。

こうして先生同士がお互いを尊重し、助け合うチームワークが生まれます。

人事は、単に授業が上手い先生だけでなく、こうした協調性や自分で自律的に成長してくれる先生を高く評価します!

③私立学校の求める「選ばれる先生像」にピッタリ

私立学校は、それぞれ独自の教育方針や理念を持っています。

その理念を理解し、体現できる(生徒にその理念に沿った教育が提供できる)先生が求められています。

コーチングスキルを持つ先生は、まさにこの「選ばれる先生像」にピッタリ。

その理由は、以下の通り。

- 教育理念に合わせたコーチングによる指導ができるから

コーチングは生徒自身が自分を振り返り、次の一歩を決められるように背中を押すもので、そのコミュニケーションの中で教育理念に基づいた考えや方向性のアドバイスをすることが可能。

(教育理念に沿って、生徒自身が振り返って行動に起こせるように促せる) - さまざまな生徒への対応力があるから

一人ひとりに寄り添った指導ができるコーチングは、多様な生徒が集まる私立学校では特に必要とされる。 - 学校のブランド力向上に貢献できるから

生徒や保護者からの高い信頼と満足は、学校の評判を高め、学校全体の価値を上げることにつながります。

採用面接では、みなさんがこれまでどんな経験をしてきたかだけでなく、「生徒とどう向き合いたいか」という思いを大切に見ています。

コーチングスキルがあるということは、その思いを具体的に実現するスキルがあるという強い武器になりますよ!

コーチングスキルを身につけるための具体的な方法

コーチングって魅力的だというのが分かったけど、スキルとして身につけるのは難しそう‥

そう感じた方もいるかもしれませんが、安心してください。

コーチングは特別な才能ではなく、誰でも学べば身につけられるスキルです!

今日からできる!生徒への問いかけを変える意識改革

本格的に学ぶ前に、まずは日々の生活で少し意識を変えてみましょう。

すでに学校で働いている方は、目の前にいる生徒に向けて、まだこれから教員を目指すという方は、ボランティアやアルバイトなどで子どもたちと関わる機会にやってみてください。

あるいは、日常生活での友だちや家族との会話でも意識してできることです!

- 「どうしたい?」を口ぐせに

何かを決めるときや相談を受けたときに、スグに自分の意見を言うのではなく「あなたはどうしたい?」と聞いてみましょう - 「なぜ」ではなく「何が?」で質問する

相手を責めるように聞こえがちな「なぜ?」ではなく、「何が原因だった?」「次に何ができる?」と問いかける練習をしてみましょう - 「すごい!」だけでなく「何が?」を加えて承認する

「今日のプレゼン、すごく分かりやすかったね!」のように、具体的に褒める練習をしてみましょう - 「聞く」ではなく「聴く」を意識する

友だちの話を途中で遮らず、最後までしっかり耳を傾けてみましょう

これら4つを意識するだけでも、相手とのコミュニケーションの質がグッと良くなるはずです!

オススメの学習方法と書籍

コーチングをもっと深く学びたい!と思ったら、こんな方法があります。

ご自身の興味に合う方法で、より深くコーチングのことを学んでみてください。

- 本で学ぶ

まずはコーチングの入門書を読んでみましょう。教育現場でのコーチングに特化した本もたくさんあります。 - 研修やセミナーに参加する

ワークショップ形式の研修に参加すれば、実際に体を動かしながらコーチング体験できます。 - 教育実習で実践してみる

これから教育実習に行く方は、ぜひ勇気を出して生徒との対話にコーチング視点を取り入れてみてください。小さな成功体験が大きな自信につながりますよ。 - 友だちと練習してみる

信頼できる友だちと、互いにコーチング役とクライアント役を後退して、練習してみるのもオススメ。

>ちなみに、教育現場で使えるコーチングのオススメの本をいくつかご紹介します!

【新 コーチングが人を活かす/鈴木義幸】

- 分かりやすい構成になっているので、初めてコーチングを学ぶ人にはピッタリの1冊

- コーチングの「新しさ」が学べる

- 現場で役立つ具体的な技術が豊富に紹介されているので、真似するだけでOK!

【人生を変える!「コーチング脳」の作り方」/宮越大樹】

- 実践的なワークが豊富に紹介されている

- 紹介されているエピソードが興味深く、読み物としても面白い

- 自分もこんなコーチになりたい!と強く感じる1冊

まずは1冊、手に取ってコーチングの面白さを知ってもらえたら嬉しいです!

まとめ

今回は、これからの教員が身につけておくと強い「コーチング」についてご紹介してきました。

予測不可能な未来を生きる子どもたちにとって、一番大切なのは「自分の人生を自分で切り拓く力」です。

教員一人ひとりがコーチングスキルを身につけ、生徒の可能性を信じて引き出すサポートをすることで、生徒たちはこの力を大きく伸ばしていくことができます!

人事としても、そういった生徒の可能性を伸ばせる「コーチングスキル」を持っている方は非常に好印象。

先生にとっての協力な武器の1つです。

ぜひ、コーチングスキルを身につけて、生徒や保護者、学校から「選ばれる先生」となり、より楽しく日々の教員生活を過ごしていただければと思います!

「自分らしく教員として働く」を叶えるために、参考になっていれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント